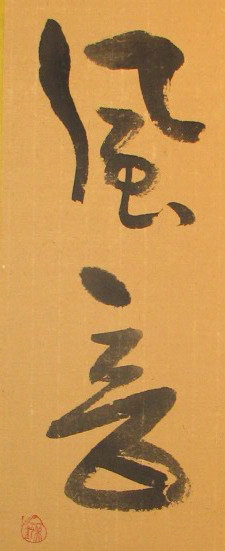

理呪表裏の書 言葉には表側の明るい「理」の顔と裏側の暗い「呪」の顔がある、と最近つくづく実感するようになった。「石」というなにげない言葉も、表から見ればそれは「水」や「土」や「木」との区別を示す、まさにコミュニケーションのための合理的で明快な記号だが、しかしその裏側に回り込むと、ことのほか深い沈黙や堅牢な闇、それどころか時には人の心を殺意の衝動へそそのかす凶暴な誘惑すら見えるのだ。野の石仏が穏やかな信仰の表情を浮かべるのも、この裏側の深い闇が表へ反転してきてのことだろう。 小阪美鈴の書は初個展から5年目を迎えて、このいわば「理呪表裏」の趣を濃くしてきた。とりわけ二つの作品が胸を打った。小阪がふと心に射した言葉をそのまま書いたという「風音」と、宮沢賢治の句から採った「草の花 大きく咲いて單かな」。 ここにある「風音」は、墨と筆で紙の上にそのように書かれた文字というよりも、風の音が今まさにそこで起こったようである。ほかの多くの作品、例えば一幅の墨絵のような「月・芒」などは、対象に対する作家の鋭い感覚が澄明な上澄みのようにそこできらっと光っていて、無論それはそれで美しいのだが、作品によっては感覚過多へ傾くあまり書が作家の感性の一方的な記号になってしまう危うさがないでもない。だが「風音」には、ゴウと鳴って命をたぎらす風の実在感つまり呪性とそれをめぐる作家の思想・感覚の両方が緊密に絡み合ってそこにある。賢治の「草の花」もそこにすっきりと立ち上がって、作家と心の対話を交わすのだ。 「この二つの作品はふっと力が抜けたときにできました」とあかす小阪の言葉も気持ちがいいが、あるいは作家の心と体が空になったときにこそ、万物の命が言葉(文字)の中で仮死の時間から目覚めるのか。 山本忠勝 (批評専門誌「Splitterecho」編集顧問) |